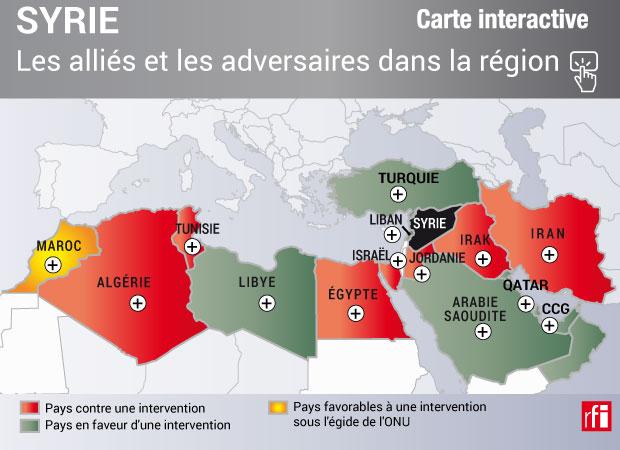

Le royaume chérifien ennemi depuis toujours de la Syrie, à qui il reproche de soutenir le Front Polisario, est favorable à une intervention militaire contre le régime de Bachar el-Assad, de préférence sous l’égide de l’ONU. Le Maroc « prend pour responsable le régime syrien des événements et des conséquences » relatifs au scandale des armes chimiques. Le Maroc reste prudent pour ne pas détériorer ses relations avec les Etats-Unis et les pays du Golfe.

Alger est opposé à toute intervention étrangère, un principe fondamental de sa politique étrangère et s’est prononcé pour un « règlement politique ». L’Algérie avait adopté cette position vis-à-vis des crises tunisienne, libyenne, malienne et égyptienne. L’Algérie s’est abstenue de voter la résolution de la Ligue arabe « condamnant le président syrien et soutenant une éventuelle intervention militaire étrangère ».

La Tunisie a fermement condamné l’utilisation d’armes chimique interdites par les conventions internationales, quelle qu'en soit la provenance mais refuse « toute intervention étrangère dans un pays souverain ». Le pays est hostile à toute opération qui faciliterait la mainmise des Frères musulmans sur un autre pays arabe.

La Libye post-Kadhafi, née grâce à l’intervention de L’Otan, soutient une intervention contre le gouvernement dictatorial de Damas. La Libye est aussi redevable à ses principaux bailleurs, les pays du Golfe.

Le Caire est aujourd’hui opposé à toute intervention en Syrie, une véritable volte-face par rapport à la position du président déchu Mohamed Morsi. La priorité de l’Egypte est de favoriser une solution négociée qui permettrait à la Syrie de retrouver une stabilité intérieure. Les autorités égyptiennes savent qu’il existe un vrai risque d’embrasement régional en cas d’intervention en Syrie. Une position délicate à tenir face aux pressions de l’Arabie Saoudite qui soutient financièrement le pays.

Ankara est le seul pays de la région à soutenir ouvertement une intervention ayant pour objectif de renverser le régime de Bachar el-Assad, et pas seulement de sanctionner l'usage d'armes chimiques. La Turquie possède l’une des armées les plus puissantes de la région et est équipée d’un système anti-missiles Patriot. Si Ankara apporte un soutien financier et militaire à la rébellion, la nature de sa participation à une intervention n’est pas claire pour le moment. Elle pourrait se limiter à un soutien logistique, la Turquie abrite déjà sur son territoire la base aérienne de l’Otan d’Incirlik.

Le Liban est le pays où le conflit syrien a le plus de répercussions. L’engagement du Hezbollah aux côtés de l’armée syrienne crée des tensions entre les différentes communautés du pays, en particulier entre chiites et sunnites. L’Iran fournit des armes au Hezbollah depuis des années en passant par la Syrie. Beyrouth craint le débordement sur son territoire d’un conflit dont le Hezbollah est partie prenante. Par ailleurs, les Libanais vivent difficilement l’afflux des réfugiés de cette Syrie qui fut puissance occupante pendant une trentaine d’années. Les réfugiés syriens sont évalués à près de 700 000, soit plus du quart de la population libanaise.

Les relations entre les deux pays sont très tendues depuis l'occupation du Golan par Israël en 1967. La situation à la frontière Golan est la plus calme, Israël a finalement toujours négocié avec le régime des Assad. Depuis le début de la crise syrienne, Israël se prépare à tous les scénarii possibles. La Syrie fournit des armes au Hezbollah, qui lance des attaques contre le pays depuis le Sud-Liban. Israël a d’ailleurs riposté avec plusieurs attaques aériennes contre des convois d’armes à destination du Hezbollah.

Le royaume hachémite prétend rester neutre en prônant une solution politique mais il se retrouve au centre du dispositif militaire américain. Une base avancée du Centcom, avec 273 officiers est déjà installée en Jordanie, des missiles Patriot ont été déployés le long de la frontière syro-jordanienne. Amman craint que la chute de Bachar el-Assad se traduise par l’instauration d’un régime islamique à Damas mais redoute encore plus un exode massif ; le pays est déjà déstabilisé par l’afflux de réfugiés, 500 000 réfugiés depuis 2011.

Allié de la Syrie, l’Irak apporte tout son soutien à Bachar el-Assad et fait transiter les armes fournies l’Iran au régime syrien. L’Irak est contre toute intervention chez son voisin et s’est abstenu de voter la résolution de la Ligue arabe « condamnant le président syrien et soutenant une éventuelle intervention militaire étrangère ». Bagdad reste faible militairement (son aviation est encore en cours de recomposition), le pays est déchiré par des tensions entre ses communautés musulmanes chiites et sunnites qui soutiennent des camps différents dans le conflit syrien. Les risques de guerre civile sont réels si la région est déstabilisée par une intervention.

L’allié le plus fidèle de Damas, un accord militaire de défense mutuelle existe depuis 2006 entre les deux pays. Téhéran utilise depuis toujours la Syrie pour faire passer des armes à divers groupes islamistes de la région, en particulier au Liban (Hezbollah) et en Irak. L’Iran a multiplié les mises en garde en affirmant que toute attaque contre la Syrie aura de lourdes conséquences et provoquera des réactions au-delà de la frontière syrienne. L'Iran craint surtout de perdre son avantage territorial avantage territorial dans la région et tente de protéger son programme nucléaire. Le 2 septembre, Téhéran s’est dit prêt à aider à trouver une « solution pacifique » en Syrie. Le nouveau président, Hassan Rohani, en fonction depuis le 4 août, semble ouvert au dialogue avec les Etats-Unis.

Le Qatar avec l’Arabie Saoudite sont les deux pétromonarchies du Golfe à pousser à une intervention militaire en Syrie. Il finance et apporte une logistique militaire à la rébellion comme il l’avait fait en Libye. Le Qatar occupe une position stratégique : il héberge le Centcom (le commandement central américain, dont la direction est basée en Floride).

Conseil de coopération du Golfe (CCG) : Le CCG, regroupant Bahreïn, le Koweït, Oman, les Emirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite, est favorable à une intervention militaire en Syrie. Les six pays du Golfe sont les principaux bailleurs de fonds des rebelles syriens. Non seulement ils les financent, mais ils leur apportent aussi une logistique militaire. Ces pays abritent de puissantes bases militaires : la cinquième flotte américaine à Bahreïn, le Qatar occupe une position stratégique en hébergeant le Centcom (le commandement central américain dont la direction est basée en Floride), l’Arabie Saoudite abrite la base aérienne américaine de Dhahran et la base aérienne française d’Al-Dhafra aux Emirats arabes unis. Ces pays sont les plus fervents partisans de la chute du régime de Damas au sein de la Ligue arabe.

Riyad, chef de file des pays du Golfe, soutient depuis longtemps la coalition anti-Assad, à qui elle fournit armes et argent. L’Arabie Saoudite souhaite la chute du régime de Bachar el-Assad et a insisté sur la nécessité d’une intervention militaire auprès de la Ligue arabe. Riyad apportera avant tout un soutien logistique (bases militaires) et sera le principal argentier.